Hay una identidad nacional, que incluye la suma constitutiva de una entidad material y abstracta llamada Venezuela.

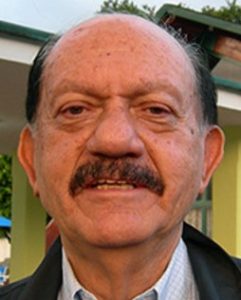

Gustavo Luis Carrera I LETRAS AL MARGEN

La identidad personal -subjetiva- se autentica con un nombre y un apellido; y se corrobora con un documento identificador. En este país se le exige al ciudadano su «cédula de identidad» para cualquier gestión o diligencia. Sin ese pasaporte interior, no se tiene «identidad». Hasta ese extremo llega el absurdo social. Ahora bien, si esto es así para las personas individualmente, es fácil suponer la enrevesada complejidad que significa autenticar una identidad colectiva, una identidad nacional. Hagamos una discreta aproximación a este proteico tema.

QUÉ SE ENTIENDE POR «IDENTIDAD». La manera más directa, y primaria, de caracterizar un perfil identificador socialmente, es la de decir que se trata de un modo de ser y de pensar: Es decir: costumbres (usos y tradiciones) y conceptualizaciones (juicios y prejuicios). O sea: una manera de vivir y un modo de concebir. Pero, ¿es esto posible en referencia a una colectividad, es decir a una suma de individualidades? Y aquí surgen las limitaciones. De hecho, una identidad grupal es un supuesto y es un desiderátum. Se presume su existencia y se aspira a su permanencia. Llegamos así, a la clave del planteamiento: la identidad es una noción conjetural con basamentos concretos y definibles. Y esta aparente contradicción es la clave para la comprensión de un hecho dialéctico: se define por la práctica y se relativiza por la teoría. O sea que la identidad colectiva es un supuesto previsible. Su existencia se funda en la práctica: está allí; sólo se discute su alcance y su duración. ¿No son así todos los haberes dialécticos humanos?

EL «SENTIMIENTO» DE NACIONALIDAD. La percepción colectiva de la existencia de un nos (nosotros) frente a un ellos (los otros), es el fundamento de las nociones de lo nacional y lo extranjero. Es decir, lo que es igual a nosotros, y lo que diferencia a los demás de lo que sentimos como nuestro. Y ello es así porque el sentimiento de nacionalidad es una poderosa fuerza íntima de cada quien, dentro de la colectividad, que se basa en rasgos culturales perceptibles como nuestros: lenguaje, estructura familiar, religión, usos y costumbres, vestimenta, folklore arraigado, gastronomía, recreación; y la lista puede continuar. Todo ello dentro del sustento directo de la práctica y la teoría de ser parte de una nación. Y coloco en primer término la práctica, porque es así: nos iniciamos como partícipes de una nación a través de usos y costumbres que heredamos familiarmente y que luego compartimos con un grupo social, hasta que una teorización adviene a resultas de esta experiencia. Así, la nacionalidad se da per se -de hecho-, por aceptación (introyección), no por obligación o legislación; y luego se hace conciencia.

ACERCA DE LA IDENTIDAD VENEZOLANA. Al hablar de la existencia indiscutible de una nación venezolana, hacemos referencia a un vastísimo nosotros, que integra en su amplia dimensión varias estructuras nacionales o pequeñas naciones internas (de las cuales hemos tratado con anterioridad: al menos una nación guajira o guayú, una nación guaraúna, una nación pemón, etc.); abarcando la totalidad del mapa de un país. Y justamente esta integración, que es una realidad efectiva, ya nos pone en situación de aceptar que hay una identidad nacional, que incluye la suma constitutiva de una entidad material y abstracta llamada Venezuela. Es un cuerpo definido y es una concepción metafórica. El país se ve en el mapa. La nacionalidad se lleva en el alma. Por ello no resulta especulativo afirmar que la identidad venezolana es un hecho sine que non, sin ella no hay nación. Y ésta, a su vez, es un condicionante primario: sin ella, no hay identidad nacional. De donde resulta que pierden su tiempo los tenaces profesores que se reúnen periódicamente para discutir sobre la existencia de una identidad venezolana -o de cualquier país latinoamericano-, puesto que persiguen una entelequia, sin advertir que es una realidad filosóficamente necesaria, es decir: por fuerza existente. En suma, la identidad venezolana no solamente existe, sino que es connatural con la integración de una práctica cotidiana con un pensamiento colectivo, dualidad que funda la categoría de nación. Usos y costumbres propios; símbolos y conceptualizaciones compartidos colectivamente: allí se gesta una identidad. Solamente que una identidad no es, sino se está haciendo permanentemente.

VÁLVULA: «La identidad colectiva proyecta la identidad individual en una dimensión social que se vincula con la noción de nacionalidad. Y en efecto, el concepto de nación es fundamental en la conformación de esta idea integradora. Así, la existencia de una identidad venezolana se basa en la esencia de una nacionalidad. Y esta identidad, al igual que la nación que la sustenta, son entes dinámicos, dialécticos, en constante devenir. Por eso, la identidad venezolana resulta una realidad activa, que no está dada, sino que no cesa en su integración dialéctica».

glcarrerad@gmail.com