Más allá de la lucha entre federalismo y centralismo, Gallegos en su novela devela el sentido real de una sangrienta lucha que duró cinco años: la Guerra Federal.

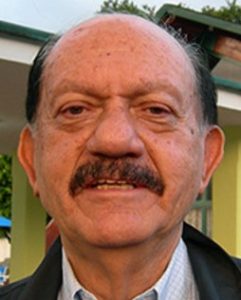

Gustavo Luis Carrera I LETRAS AL MARGEN

Ya hemos afirmado con anterioridad que una forma de saber historia es leer novelas. Y ello por una razón práctica evidente: el novelista no está obligado al rigor disciplinado y veraz del historiador, y pone a vivir elocuentemente una visión profundizadora de los hechos históricos. Y a veces resulta sorprendente la significación inesperada de un libro que, en principio, lleva una orientación temática previsible. Esto ocurre con la novela «Pobre negro» (1937), de Rómulo Gallegos. Su asunto, particularmente ilustrativo sobre el proceso de la esclavitud y su disolución, guarda, por igual, una muy reveladora proyección hacia un tema de particular resonancia nacional: la Guerra Federal. Veamos.

EL CONCEPTO DE FEDERACIÓN. La Guerra Federal, también llamada la Guerra Larga y la Guerra de Cinco Años, ensangrentó el país de 1859 a 1863. Más que una lucha por imponer pautas federalistas, fue un enfrentamiento entre conservadores y liberales, que rivalizaban en diversos aspectos políticos y en el dominio del gobierno. Así lo ve Rómulo Gallegos en «Pobre negro». También fue, en cierta forma, el enfrentamiento entre los intereses de los «camisa de mochila», del pueblo, y los «mantuanos» de la oligarquía. En el fondo, la idea de federación auspiciaba la existencia de los poderes regionales, lo cual coincidía con los propósitos de los señores y los caudillos establecidos en los distintos territorios. Todo ello en medio del cambio trascendente originado por la abolición de la esclavitud, con sus derivaciones políticas y sobre todo económicas.

LA GUERRA DEVASTADORA. La lucha fue feroz. Y no sólo en los campos de batalla. Igual o peor barbarie se desató en las tomas de los pueblos por las fuerzas del «gobierno» o de la «revolución». El enfoque crítico de Gallegos se profundiza con reflexiones caracterizadoras: la guerra sangrienta enfrentaba, sin verdaderos ideales, a conservadores, atenidos a su tradicional aspiración de «orden, respeto, silencio en el charco de las ranas», y lo demás les importaba poco; y a «los liberales, que sentían el impulso renovador, la presión de las fuerzas creadoras del pueblo que de ellos estaba pendiente; pero, les faltaba la idea coordinadora que hace la convicción». Así, sin grandes ideales, se traba una lucha mortal, donde una vez más se impone la barbarie inmanente, dando salida a la animalidad sangrienta. Las batallas, pequeñas y grandes, dejan su balance funerario. Los poblados son devastados por las irrupciones despóticas y el saqueo que imponen, alternativamente, tropas federalistas y centralistas. La anarquía parece ser el final inevitable: «Se incendiaban las haciendas, se arrasaban los plantíos, se hacía hecatombes en los hatos, y por los innumerables caminos de los llanos y por todas las quiebras de las serranías se deslizaba el fantasma del terror».

BALANCE HISTÓRICO. El punto de partida fue dramático: «La Patria acababa de salir de las fraguas de la guerra y todavía no estaba completamente moldeada. Vuelta hacia el pasado, tenía la faz tremenda que contempló la sangre y el fuego». La confusión había sido general; «Fracasó la tentativa de civilismo, predominó la tendencia caudillista del general Páez y subió al poder el general Monagas, perdiendo así la jornada electoral tanto los oligarcas como los liberales». El proceso de la confrontación armada desplazó gente de un lado a otro, así como de arriba abajo: se mezclaron las regiones y coincidieron momentáneamente los señores y los más humildes. A la postre, triunfaron los federalistas liberales, siendo nombrado presidente de la república su comandante supremo, el general Juan Crisóstomo Falcón. Fue, en realidad, un acontecimiento histórico que marcaría el futuro del país: Venezuela pasa a ser una República Federal. Mientras el fantasma de la guerra dejaba hondas cicatrices políticas y sociales en el país. De su parte, el desiderátum del joven Cecilio en la novela es por demás elocuente: «…que empiece la Venezuela grande…que cese para siempre de despeñarse sobre este suelo la catarata de sangre de la revuelta armada y del delito impune. Que a los hombres torvos sucedan los principios diáfanos, a la mezquina apetencia, el esfuerzo generoso, a la bravura siniestra, la virtud serena». Al final, hay algo evidente: la visión de la Guerra Federal que ofrece la novela «Pobre negro», de Rómulo Gallegos, es de reveladora significación para quien se interese por llegar a fondo en tema de tanta trascendencia nacional.

VÁLVULA: «Más allá de la lucha entre federalismo y centralismo, Rómulo Gallegos, en su novela «Pobre negro», devela el sentido real de una sangrienta lucha que duró cinco años: la Guerra Federal. A fin de cuentas, sobresale la circunstancia cierta: el enfrentamiento por visiones políticas y el dominio del poder, entre liberales y conservadores. El triunfo de los federalistas decreta el nuevo estatuto de Venezuela como «república federal»- ¿Pero, fue esto algo más que un trucado cambio de nombre, en una tendencia al nominalismo que llega hasta la actualidad?

glcarrerad@gmail.com